地域に働きかける力を育てる。

桐蔭学園中等教育学校×寺子屋根っこ塾の

「干し芋」プロジェクト

株式会社寺子屋根っこ塾(グローカルデザインスクール株式会社の姉妹会社で横浜を拠点とするジュニアビレッジ)は2023年度、学校法人桐蔭学園中等教育学校 2 年生を対象に、横浜市青葉区鉄町の耕作放棄地で育ったさつまいもから作られた、干し芋のパッケージデザイン制作と販売を行う地域探究学習プログラムに取り組みました。この「耕作放棄地の減少と美しい田園風景の維持・復活プロジェクト」は、子どもたちにどのような変化をもたらしたのでしょうか。

社会で力強く生きていく力を育む探究の時間

2023年度後期、学校法人桐蔭学園中等教育学校 2 年生は、総合的な学習の時間(探究科)の授業「みらとび」で、横浜市青葉区鉄町の耕作放棄地で育ったさつまいもから作られた、干し芋のパッケージデザイン制作と販売のプロジェクトに取り組みました。2023年12月〜2024年3月までの全7回、実施しました。

プロジェクトの立案と実施を担当したのは、学校法人桐蔭学園の郡司直孝先生。

「私は以前、北海道の中学校で教員をしていましたが、当時から生徒一人ひとりが、深入りし熱中できるカリキュラムが必要ではないのか?と、感じていました。生徒が一つのことを探究することで、社会のいろんなことを知り、関わりを持てるようなプログラムを作って、受験に打ち勝つだけでなく、社会で力強く生きていく力を育みたい」。

そのような思いから、前職から探究科のカリキュラム開発に携わり、アクティブラーニング、キャリア教育などを念頭に、生徒たちが熱中できるプログラム作りなどに取り組んできたそうです。

左:寺子屋根っこ塾代表の大竹千広と、桐蔭学園中等教育学校探究科主任の郡司直孝先生

左:寺子屋根っこ塾代表の大竹千広と、桐蔭学園中等教育学校探究科主任の郡司直孝先生

郡司先生は2023年度に学校法人桐蔭学園に着任され、探究科担当として11月以降のカリキュラムを検討していた頃、地域連携企画として、まちづくりワークショップや筍掘りなどを行っている 福田周作先生(現5年生主任)から、「横浜市に寺子屋根っこ塾という面白い活動をしている会社があり、地域の食と農を通じたビジネス体験を子どもたちに提供しているのだが、ロングホームルームやアフタースクールで取り組むには内容があふれてしまい時間が足りない。そのため一歩踏み込んで、探究科の時間で取り入れられないか」と相談を受けたことが、今回のプロジェクトを企画するきっかけとなりました。

中等教育学校 2 年生は、1学期には寺家ふるさと村のフィールドワークで古き良き横浜の田園風景を見に行き、2学期にはロングホームルームで東急株式会社とのまちづくりワークを行っており、集中的に横浜市青葉区の地域に連携した取り組みを行ってきました。こうした背景から、3学期に青葉区の耕作放棄地について学び、食を通じた地域づくりに取り組むプログラムに進むのは自然な流れでした。

売れるものを作るだけではなく、物語を知ってもらいたい

地域探究学習プログラムの中で選ばれたテーマは「耕作放棄地の減少と美しい田園風景の維持・復活」プロジェクト。

耕作放棄地とは、農林水産省の定義によると、「何らかの理由で過去1年以上耕作されていない土地で、これからの数年も耕作を考えていない土地」のことを言い、その中には、耕作が可能であるが放棄されてしまっている土地も含まれています。

企画の立案時、郡司先生はこのテーマを「物語として伝えよう」と考えました。

(今回のテーマは「干し芋」。プログラムの中では実際に干し芋を食べる体験も)

(今回のテーマは「干し芋」。プログラムの中では実際に干し芋を食べる体験も)

「子どもたちにどうテーマを響かせるかを考えました。ゴールを単純に“干し芋が売れる”に設定するのであれば、社会科の学習でもできます。総合の学習でやるならば、なぜ干し芋を売るのか?さつまいもという比較的手のかからない、放っておいても育つものに付加価値を与え、保存の効く干し芋にする。そこに生産者のストーリーも織り交ぜたバックグラウンドのある商品が有名になり、それがよく売れることで、同じものを作っている人が元気になり、また同じことを生業にする人が増える。そしたら農地も元気を吹き返し、田園風景が戻ってくる。そんなストーリーを生徒たちに内面化させることがゴールだと感じていました」

2023年の12月11日に体育館で行われた、第1回目の授業のオリエンテーションでは、郡司先生が探究課題と目的の説明を行いました。講師として招かれた寺子屋根っこ塾からは大竹千広と松尾容子が登壇し、生徒たちがパッケージデザインする「干し芋」の紹介とスケジュールの説明を行いました。

ゲスト講師として、横浜市青葉区鉄町で農業を営む金子栄治さんがオンライン出演。金子さんは農業を会社経営で行っており、福祉事業所と提携して知的障害者が農業に従事する農福連携や、AIを活用した灌水システムの導入など、多様な農業のあり方を体現しています。

鉄町で抱えている農業や食の問題や、耕作放棄地が増えている理由、増えることで浮き彫りとなる新たな課題などについて金子さんの講演で聞いた後、生徒たちはワークシートに記録することで、さらにストーリーへの深掘りをしました。

オリエンテーションに参加したことで生徒たちは耕作放棄地のストーリーをどのように捉えたのでしょうか。

(初回のオリエンテーションでは、寺子屋根っこ塾の大竹、松尾が講師を務めた)

(初回のオリエンテーションでは、寺子屋根っこ塾の大竹、松尾が講師を務めた)

横浜市の中山駅からバス一本で登下校をしている細野さん。普段から乗車中は田んぼや浜なしの農家を見かけているそうです。

「耕作放棄地では人手不足や高齢化などによって、畑を管理できないほどに草が生えてしまっていることがわかりました。その農地を有効活用することができるんじゃないかと思いました」と、細野さんは話します。

2回目の授業では、実際に一人一袋の干し芋が生徒たちに渡され、干し芋を食べる体験をしました。

「この干し芋を食べる経験があるかないかでは、生徒たちの学びの深さが全然違ったと思います」と郡司先生。「クラスの中には干し芋を食べたことない生徒も結構いました。食べてみると、甘くておいしいのに、原材料は“さつまいも”と書いてあるだけ。さつまいもだけなのにこんなに甘いの?とか、体験からくる、体を通して感じることは、その後の活動の軸になる。体にやさしいという言葉は、耳学問ではなく、体験することで生まれてきたのがありがたかったですね」と郡司先生は振り返ります。

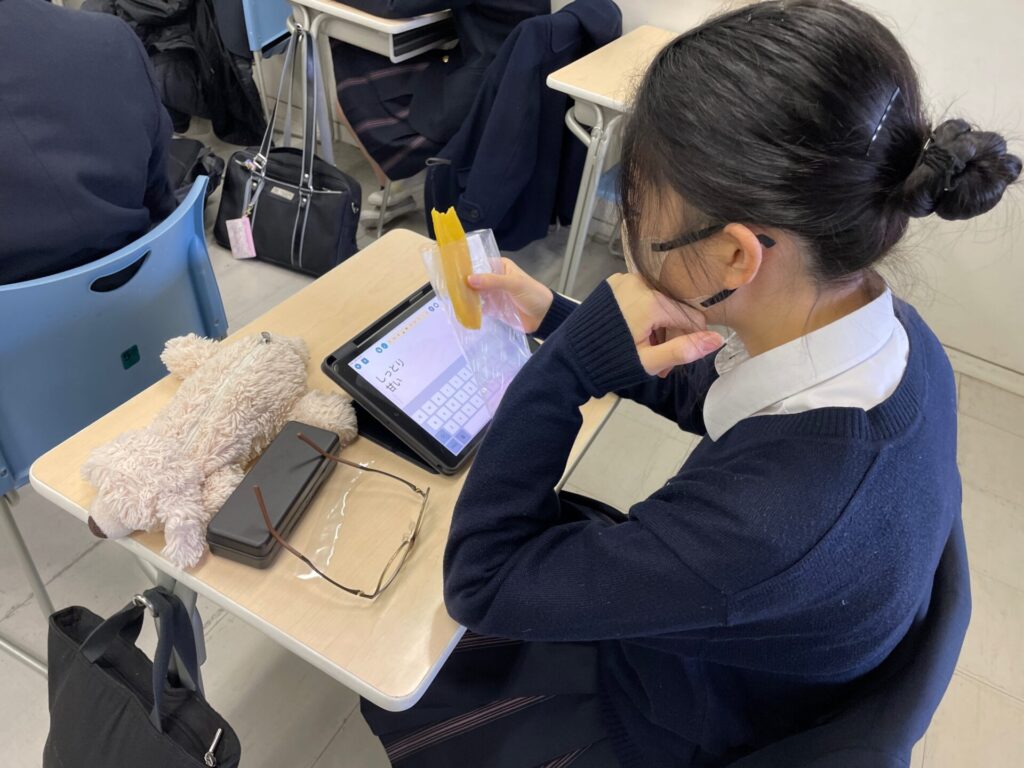

その後、寺子屋根っこ塾が作成した7分程度の動画教材を視聴しました。この動画教材はプロジェクト期間中、生徒たちは自分の学習用端末で何度も繰り返して見ることができるようになっていました。

(グローカルデザインスクールの作成した動画教材で、農業ビジネスへの理解を深める)

(グローカルデザインスクールの作成した動画教材で、農業ビジネスへの理解を深める)

コンセプトの考案中、生徒たちは耕作放棄地や干し芋について各々自ら調べ、耕作放棄地への理解を深めていきました。

横浜市青葉区に住む中澤さんは、家の近くでもよく農地を見かけていると話します。

「耕作放棄地の理解を深めるために、人に話を聞いたり、休みを使ってインターネットで調べたりして、それを踏まえて干し芋のパッケージデザインをどうするかを考えました。また耕作放棄地の問題だけでなく、干し芋そのものにも注目しました。干し芋は、栄養がすごくあって美容や健康にいいのがわかり、また放置された畑で作れるのかなどを調べました」

細野さんは、バスで浜なしの農地があるのを知っていたので、どうやって農地を守っているのかや、その仕組みなどを直接農家に聞きにいったそう。

「バスでよく見かける鉄町の浜なし直売所に聞きにいきました。直売所などを設けることで、地域の人に浜なしの存在を知ってもらえることを教えてもらいました。また、浜なしは風とか雨でもすぐ傷ついちゃうから大変だけど、手をかけることでよりいいものができる。またお客さんにも喜んでもらえる。だからやりがいのある仕事だとおっしゃっていました」

子ども扱いせずにフィードバックして、お互いにいいものを作る

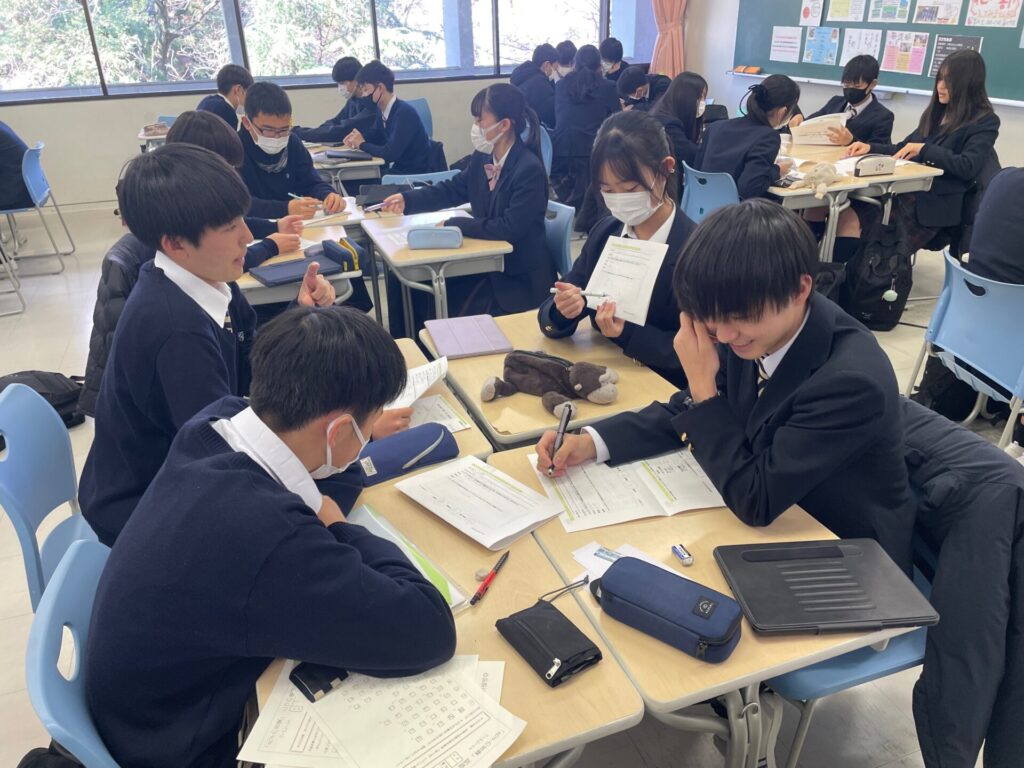

コンセプトの考案以降は、生徒たちはクラスごとに4人ほどのグループに分かれました。それぞれ調べてきたことを話し合い、干し芋を売るターゲットとなる年齢層とコンセプトを決定し、企画まとめシートの作成やパッケージデザインの台紙を完成させました。

中澤さんのグループでは、売るターゲットを若い人や子育て世代に絞り、干し芋の栄養価に注目してコンセプトを固め、企画シートを作成していったそうです。

細野さんのグループでは、干し芋が昔からあるイメージが強いので、ターゲットの年齢層をお年寄りにして、干し芋の効能と懐かしさを訴求する企画シートを作成していきました。

企画まとめシートとパッケージデザインを作成後の4回目の授業では、中間発表が行われ、寺子屋根っこ塾がそれぞれの発表に対してフィードバックを行いました。

(大竹による本気のフィードバック。商品の物語を売るために必要なメッセージを、子ども扱いせずに真摯に伝えていった)

(大竹による本気のフィードバック。商品の物語を売るために必要なメッセージを、子ども扱いせずに真摯に伝えていった)

その時のことを大竹は、「プレゼンテーションのフィードバックでは、子ども扱いをせず、子どもたちから出てきた意見を、普通にビジネスプランの一つとして捉えて、返していきました」と振り返りました。

実際にこの時のフィードバックを体験した、中澤さんと細野さん。どんなアドバイスをもらったのでしょうか。

「私たちのグループは、クラス内でも最後の順番の発表でした」と中澤さん。

「最初の方の発表を聞いていたら、みんな、年齢層が広すぎて大変じゃないかと言われていました。なので、ずるいかもしれないけど、順番を待つ間に、若い人から若いママさんに、さらにターゲットに絞りました。そしたら年齢層はいいけど、パッケージの色が全体的に薄かったので、濃いものにしようとアドバイスを受けました」

高齢者をターゲットにしていた細野さんグループ。「お年寄りをターゲットにしているのはいいが、なぜお年寄りするのがいいのか、もう少しお年寄りの立場で、買いたくなる根拠を詰めてと言われました。そのため、親世代にターゲットを変更して、パッケージも変更することにしました」

(最終的に商品化した干し芋と、生徒たちによるパッケージデザイン)

(最終的に商品化した干し芋と、生徒たちによるパッケージデザイン)

フィードバック後の2回の授業の期間中、グループごとにデザインパッケージを再考してデザインを制作し、その後パッケージデザインの最終発表を行いました。

そして、最終発表では各クラスの代表のデザインパッケージ7種類が決定しました。

完成した商品は、2024年4月13日に東急株式会社が運営するnexus(ネクサス)チャレンジパーク早野の二周年イベントに出店して販売、その後、4月21日に桐蔭学園のキャンパス内で開催された「第3回桐蔭マルシェ2024」で販売しました。

販売当日、最初は恥ずかしがって、なかなか声が出なかった生徒たち。けれども、少しずつ声を出していくうちに、自分の売り方を考えたり、人の売り方を見て自分なりに工夫していくうちに、お客さんがだんだんと足を止めて説明を聞いてくれたり、干し芋を買ってくれたりするようになったそうです。

そんな生徒たちの努力の甲斐もあり、1個550円の干し芋が、nexusチャレンジパーク早野では計35個、桐蔭マルシェでは計245個、全ての商品が完売しました。

(東急株式会社の拠点 nexusチャレンジパークのマルシェで干し芋を販売)

プロジェクト後は地元産の作物を買うように

プロジェクトを通じて、耕作放棄地の問題や干し芋について理解を深めた生徒たち。取り組みを終えてからは、登下校に見る農地や干し芋についての視点がだいぶ変化したと言います。

一つは、以前よりも畑をよく見るようになったということ。

「学校帰りに農地を見ると、何かを耕しているな、でもここ草が生えているな、放置されているのかな、と思って見るようになりました」と中澤さん。

「ここは関東で都市部のところだと思うのですが、地方やおじいちゃんのところに行くと、農地が広いけれど手入れできていないところもあると気づきました。都市部と地方で何が違うのかというと、土地の広さの違いだけで、管理が行き届いていない理由は同じだろうなと思う。この問題は、今の大人だけじゃなくて、未来を生きる私たちが考えていかなければいけないなと思いました」

(最終グループ発表の様子。子どもたちで何度もディスカッションして、地域の未来について考えた成果を発表した)

(最終グループ発表の様子。子どもたちで何度もディスカッションして、地域の未来について考えた成果を発表した)

バスで浜なし農家を見かけていたという細野さん。

「地産地消の食べ物を食べるなど、身近にできることから ちょっとずつだけどやっていっています」と以前よりも地元の作物を求めたい気持ちが高まったそうです。

地元産のものを買うという行動は、中澤さんも増えたと話します。

「私は4月から家で料理するようになって、スーパーに行ってみると、国産品、外国産品とかがいろいろあることに気づきました。今は国産だと農家が減っていてちょっと価格が高めなんですが、地元の野菜を使った料理をしてみたりして、耕作放棄地とか、自分が身近にふれられるところから始めてみようと思うようになりました」

郡司先生は、プロジェクト後の生徒たちの振り返りで一番面白かったことは「お店で干し芋を探すようになったこと」だそうです。

「干し芋の物語を知っていると、パッケージ一つとっても、自分たちの目に見えるところから考え、試行錯誤の後、私たちの元に届いてきていることがわかります。それはつまり、干し芋という一つのキラーコンテンツから、社会に対する生徒たちの目が見開いたこと。これが、自分たちが関わったものを、世界に届けていくことにつながるんだと思います」

地域の問題を知り、地域に働きかける力を育てる

桐蔭学園での普段の学校生活は、生徒も教員も学園内で1日を過ごす人がほとんどです。「実は目に見えないところで地域の人たちの支えがあったり、地域の環境という資源に恩恵を受けている立場として、地域と連携したプログラムに取り組むことに意味があると思っています。生徒たちにとっても青葉区が地元であってほしい。そのためにも、地域のことを知り、地域の社会課題にアプローチできる人間を育てたい」と郡司先生は話します。

「青葉区の素材を使って、販売をする。そのときに、中学生が授業で考えたんです、ということが結構な価値になると思います。青葉区、横浜のために、私たちが何かをできるのであれば、学校として行動できるようになりたい。そしてそういう生徒を育てていきたいです」

(普段から地域に目を向けて学習する蓄積が、こうした現場で力を発揮できることにつながる)

(普段から地域に目を向けて学習する蓄積が、こうした現場で力を発揮できることにつながる)

また、学校と地域との関係の在り方については、今後は「Win-Winの関係」であるべきだと郡司先生は重ねます。

「生徒たちが地域に出て地域の方にインタビューしたり、出前授業をお願いするなど、多くの学校はずっと地域から与えていただくだけの存在だったと思うんです。でもやっぱり、地域に出て行くからには、学校教育でこの言葉を嫌がる人もいますが、正当に対価をお支払いしたり、経済を回していくなど、Win-Winの関係じゃないといけないと思います。地域と学校の関係が持続可能であるためにも、お互いに価値のある時間を積み重ねることが必要だと思います」

現在、桐蔭学園中等教育学校2年生では、新カリキュラムとして、積極的に青葉区を探究したり、生徒が各々社会課題のテーマを見つけて探究 しアプローチするような、「問題を見つけて、課題を設定して、情報を集めて、発信する」プログラムを取り入れているそうです。

また、今回、寺子屋根っこ塾の地域探究学習プログラムを取り入れたことで、第三者の声を聞ける機会についても好感触を得たと言います。

「学校関係者以外の専門性の高い第三者の声を聞けるのは、生徒たちにとっても貴重な体験でした。専門的な知識を吸収し、専門的な指摘を受ける。そして専門家から褒めてもらう。そのような体験が、生徒たちが自分で考え、再考しさらに良いものを作る力になるのではないかと思います」と郡司先生は評価します。

(桐蔭マルシェでは、家族だけでなく、地域の方々も大勢訪れた)

(桐蔭マルシェでは、家族だけでなく、地域の方々も大勢訪れた)

このような形で2023年度、寺子屋根っこ塾は桐蔭学園中等教育学校と提携し、地域探究学習プログラムを提供しました。学校教育における地域との新たな関わり方を提示し、対等な関係で子どもたちによるローカルビジネスを創出し、地域の価値創造につながる発展性を持たせることができました。

「農業」を軸に持続可能な社会や生き方を考える。人と、自然環境・社会・経済の相互の関連性に配慮した企業活動やライフスタイルがこれからの時代には求められるなか、それらを教科横断的に、体系的に学べるのが「農業」であるーー。グローカルデザインスクールの提唱する「アグリアーツ ®︎」の実践例の一つとして、寺子屋根っこ塾の地元である青葉区で、21世紀に身につけるべきスキルに含まれる4C(クリティカルシンキング、クリエイティビティ、コミュニケーション、コラボレーション)の力を使って地域経済循環を生み出す桐蔭学園との取り組みは、これからもまた新たな形で続いています。

今後も地域の食や農の課題にフォーカスして、ビジネスを通じて地域課題解決に挑戦することをテーマに、自然や社会とのつながり、そして個人にフォーカスして、農業を通じて子どもたちがビジネスを実践していきながら、学校と地域が連携した学び場を創る取り組みを続けていきます。

写真提供:桐蔭学園中等教育学校

取材協力: 認定NPO法人森ノオト